- ガイド

-

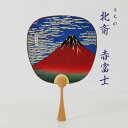

虎竹和紙渋引団扇

5,280円【税込】

商品コード: taketora:10002712

■サイズ:約幅26×長さ37cm

■素材:虎竹和紙、真竹、柿渋

■原産国:日本製・国産虎竹の里の風 虎竹の里の竹を使い、団扇を作ったらどんなものができるだろうか?数年前から、ささやかではありますが取り組んで来た国産の団扇作り。

竹はずっと日本人の近くにあって寄り添ってきた素材、身近な日本の竹をほんの少しでも見直してもらえたら嬉しい。

そんな思いで今年は新しい虎竹和紙団扇(うちわ)が誕生しました。

地元高知の土佐和紙職人さん、うちわ職人さんと力をあわせ、自分達にしかできない自然な涼をお届けします。

日本で唯一 土佐の虎斑竹(とらふだけ)「虎斑竹(虎竹)」は淡竹(ハチク)の仲間に分類され、高知県須崎市安和の虎竹の里でのみ、稈の表面に虎模様が浮かぶ不思議な竹です。

この模様は、幹に付着した寄生菌や潮風の作用によるとの学説もありますが、科学的には未だ解明されていません。

実際に各地方に移植を試みましたが、何故か模様が付く事はありませんでした。

明治44年、当時日本最高の植物学者達が絶滅寸前の虎斑竹の保護のために、建白書を時の政府に提出しました。

これが今日の天然記念物条例発布の導火線となり、天然記念物保存法が発令され虎斑竹はその第一号の指定を受けたのです。

海外メディアも取材に来た「ミラクルバンブー」左の写真が、自然に生えている状態の虎竹です。

この虎竹をガスバーナーで炙り、竹自身から出る油分で拭き上げると右の写真のように虎模様がはっきりと浮かび上がります。

この珍しい虎竹(Tiger Bamboo)を取材するために海外メディアまでもが虎竹の里を訪れ神秘的な虎竹に「ミラクル!」を連発されていました。

竹職人達の想いが繋ぐ虎斑竹竹は秋から1月下旬までが伐採のシーズンです。

虎竹もこの期間に一年分をまとめて伐ります。

竹職人達は急勾配の山道を運搬機と共に分け入り、一日中重たく長い竹を切り運び出すのです。

そして、大きさや品質で選別したのち、ガスバーナーによる油抜き、矯め直しという製竹作業を行います。

一本一本の個性を最大限に生かすために、熟練した職人の手で竹を炙り、まっすぐに矯正されるのです。

こうして製竹された虎竹が、様々な竹製品へと生まれ変わります。

渋引仕上げ 虎竹和紙団扇は、青い未熟のがら柿から採取する柿渋(渋引)を塗って仕上げています。

柿渋を塗る事によって、防水、防腐、防虫効果が高まり、和紙が丈夫で長持ちするのです。

また、長く使うほどに風合いが増してくる美しさは渋団扇ならではの魅力なのです。

経年変化の美しさ 100年前の団扇と、新品の団扇を見比べてみますと、渋引の色合いの深まりが一目瞭然です。

年月を重ねるごとに色合いと当時に愛着が深まる柿渋仕上げの団扇は、ずっと受け継がれてきた日本の古き良き生活道具そのものかも知れません。

耳紙張り 虎竹和紙団扇には、二代目義治が考案して60数年使ってきた竹虎ロゴマーク入り。

虎竹ゴールドに淡く浮かび上がる銀鼠(ぎんねず)と、桃花色(ももはないろ)の2色からお選びいただけます。

また、傷みやすい団扇の縁部分には和紙を重ねて補強されています。

長くご愛用いただける作りです。

竹虎二代目義治 竹虎ロゴマークは、竹虎二代目義治が大阪天王寺の工場から日本唯一の虎竹の里に本社を移した後の60数年前からずっと使っています。

竹虎にとって、とても想い入れの深い大切なマーク。

二代目を敬愛する竹虎四代目は、このマークが大好き。

作務衣にも、首に巻くマフラー(タオル)にも、前掛けや持ち歩くバックにまで全て竹虎マーク入りなのです。

日本の職人力 国内の竹職人の高齢化にともない思うようなモノづくりが出来なくなりつつあります。

以前紹介しておりました黒竹の丸竹をそのまま使う団扇も、粘りがあり節の多い黒竹を団扇用に加工するのは熟練職人さんしかできません。

日本の職人で創りたい しかし、まだまだ日本が長年培ってきた職人力は健在です。

日本唯一の虎竹から和紙職人、団扇職人。

ずっと日本で使われ続けてきた何気ない小さな団扇ひとつに自分達の思いをのせてお届けしたいと思っているのです。

サイズ 天然素材を手作りしておりますので、形や色目、大きさが写真と若干違う場合があります。

※保管方法 保管の際には直射日光を避け、風通しの良い場所でお願いいたします。

ビニール袋など通気性の悪いものにいれての保管はカビの原因となりますのでご注意ください。

※細い竹の毛羽立ちが出ている場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。

関連カテゴリ レディースファッション 和服 和装小物 うちわ